山東江泰建材科技有限公司

聯系人:馮總,武經理

電話:18678858906,15318820518

郵箱:shandongjiangtai@163.com

地址:濟南市天橋區濟南新材料產業園區舜興路988號

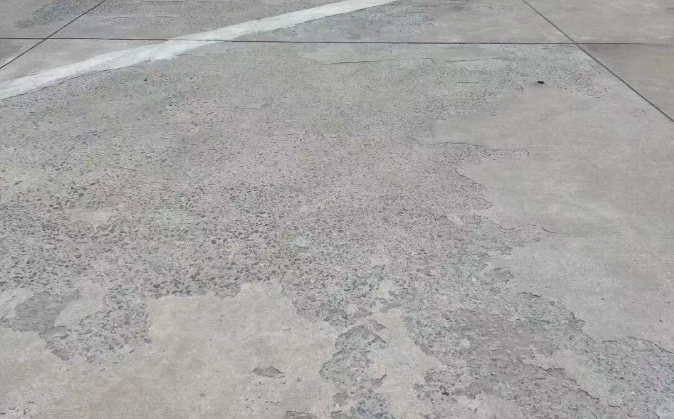

在建筑的舞臺上,混凝土一直是那位默默撐起 “萬丈高樓”、鋪就 “康莊大道” 的幕后英雄。然而,令人頭疼的是,時不時就會有 “起砂” 這一不速之客找上門來,讓原本光潔堅固的混凝土表面變得斑駁粗糙,顏值大打折扣不說,還可能給建筑結構的耐久性埋下隱患,就像給堅固的堡壘悄悄撕開了一道口子。今天,砼界張博就學著經驗老到的偵探一樣,深入剖析混凝土起砂背后的真相,讓你一眼看穿問題的癥結所在。

01、原材料起砂的 “禍根” 之源

(1)水泥因素引發的隱患:

水泥作為混凝土當之無愧的 “核心粘結劑”,其強度等級起著舉足輕重的作用,堪稱混凝土強度的 “基石”。倘若在施工過程中,選用的水泥強度等級未能達到工程要求的標準,就如同搭建高樓時選用了劣質的基石,后續澆筑而成的混凝土在強度發展上必然先天不足,難以達標。在后續的使用階段,一旦遭受外力的 “考驗”,哪怕只是日常的輕微摩擦、擠壓,混凝土表面也會像脆弱的表皮一樣開始剝落,起砂現象隨之滋生,嚴重影響其耐久性與美觀度。

而超過保質期的水泥,更是一顆隱藏的 “定時炸彈”。水泥本就具有一定的吸水性,過期后,受潮結塊現象屢見不鮮,其內部結構遭到破壞,強度等級大幅下滑。此時,它已無力為骨料提供穩固的粘結支撐,致使混凝土表面如同失去了強力膠水的粘合,變得松散不堪,外力作用下,起砂問題愈發凸顯。

再者,水泥品種的選擇也是一門精細的 “學問”。不同品種的水泥,其和易性存在顯著差異,猶如性格迥異的個體。以道路工程為例,硅酸鹽水泥憑借其出色的性能表現,理應成為首選。然而,若因疏忽或誤判,選用了復合硅酸鹽水泥進行混凝土攪拌,就會引發一系列連鎖反應。復合硅酸鹽水泥內部混合材摻量遠超硅酸鹽水泥,在混凝土澆筑搗固的關鍵流程中,像粉煤灰這類密度較輕的混合材,如同不安分的 “小分子”,極易上浮至混凝土表面聚集。如此一來,表層混凝土的強度被嚴重削弱,嚴重情況下,甚至無法正常凝結、硬化,起砂現象也就不可避免地成為了道路質量的 “痛點”。

(2)細骨料特性帶來的挑戰:

細骨料,尤其是砂,其細度模數與粒徑大小宛如一把雙刃劍,對混凝土的密實度與強度有著深遠影響。當砂的細度模數偏高,粒徑偏大時,其內部孔隙率就如同一個個 “巨型空洞”,在等量水泥用量的條件下,混凝土內部難以形成緊密的填充結構,密實度大打折扣,強度自然也隨之降低。不僅如此,粗砂還容易在混凝土攪拌、澆筑過程中 “興風作浪”,引發離析、泌水等不良現象,使得混凝土表面的水泥漿體分布不均,強度局部削弱,起砂風險急劇攀升。

反之,若砂粒過細,又會陷入另一種困境。細砂如同 “貪吃的小精靈”,對水泥漿體有著極高的需求,在固定水泥用量的前提下,根本無法滿足其 “胃口”,導致水泥漿體分布不均,混凝土內部結構失衡,離析現象頻發,強度降低,起砂問題同樣接踵而至。

(3)砂的級配失衡隱患:

砂的顆粒級配猶如一幅精密的 “拼圖”,只有各個顆粒大小搭配得當,才能構建出穩固的混凝土結構。倘若級配出現偏差,空隙過大,就如同拼圖缺失了關鍵板塊,在水泥用量恒定的情況下,這些空隙如同嗷嗷待哺的 “巨獸”,急需大量水泥漿體去填充。然而,現實往往是水泥漿體供應不足,部分骨料無法被充分包裹,混凝土整體強度受到嚴重影響,表面起砂現象也就順理成章地出現了。

(4)水灰比與外加劑的失控風險:

水灰比堪稱混凝土配合比中的 “黃金法則”,一旦失衡,后果不堪設想。當水灰比過大,水泥用量又相對過少時,混凝土拌合物就像被注入了過多的 “稀湯”,變得過于稀薄。在澆筑硬化過程中,表面水分大量蒸發,泌水現象泛濫,砂漿或細石混凝土的強度如同遭遇 “滑鐵盧”,急劇下降,變得脆弱不堪。此時,只需外界稍加摩擦,砂粒便會輕易脫離母體,起砂問題暴露無遺。

外加劑作為混凝土性能優化的 “得力助手”,若使用不當,也會引發大亂。當外加劑摻量超出合理范圍,過量的外加劑會使新拌混凝土瞬間變成 “灑水車”,大量自由水不受控制地泌出混凝土表面。這不僅打亂了水泥正常的凝結硬化節奏,還使得混凝土表面結構松散,強度受損,起砂現象乘虛而入。

(5)骨料含泥量的潛在危機:

粗、細骨料中若混入大量泥土,就如同在混凝土內部埋下了 “定時炸彈”。這些泥土顆粒如同 “粘性護盾”,緊緊包裹著水泥顆粒,阻斷了水與水泥顆粒的充分接觸,使得水泥早期水化反應如同被束縛住了手腳,進展緩慢。混凝土內部泌水現象頻發,結構變得松散,強度降低,起砂問題也就隨之而來,給混凝土質量帶來極大隱患。

02、施工環節引發起砂的 “導火索”

(1)模板隱患:

縫隙與污物的雙重困擾,在混凝土施工這一精細的 “工藝舞臺” 上,模板扮演著為混凝土塑形的關鍵角色,其質量與拼接精度直接關乎成品效果。當用于混凝土工程的模板間接縫出現密封不嚴的狀況時,這看似微小的瑕疵,卻能在混凝土澆筑振搗的過程中引發連鎖問題。振搗作用下,混凝土內部的水泥漿仿若找到了 “泄洪口”,順著模板縫隙源源不斷地滲出,致使混凝土表面的骨料瞬間陷入 “孤立無援” 的境地,失去了水泥漿的緊密包裹,如同失去了防護鎧甲,起砂現象便悄然滋生。

不僅如此,在施工現場仔細觀察還會發現,模板上殘留的砂漿等各類污物,同樣如同隱藏的 “破壞分子”。它們附著在模板表面,在混凝土澆筑成型過程中,或阻礙水泥漿與骨料的均勻接觸,或因其自身的松散特性混入混凝土表層,使得局部混凝土結構變得脆弱,進而成為起砂現象的又一誘發因素。

(2)振搗誤區:

過度操作的不良后果,混凝土振搗環節,是確保混凝土內部結構密實、強度均勻的重要工序,有著嚴苛的操作標準。理想狀態下,當混凝土表面平整順滑,且基本不再有氣泡冒出,同時表面浮現出一層均勻的水泥浮漿時,便意味著振搗恰到好處。然而,實際施工中,部分施工人員因缺乏專業素養或抱有僥幸心理,屢屢違反操作規范。他們將振動棒長時間固定于一處,全然不顧混凝土內部的受力均衡,即便在振搗已然充分的情況下,仍不關閉振搗設備,硬生生地造成混凝土局部遭受過度振搗。

此外,在混凝土澆筑進程中,若遇到混凝土流動性欠佳的情況,一些施工人員為追求所謂的 “完美振搗效果”,盲目采取增加振搗強度與延長振搗時間的錯誤策略。這些不當操作,如同在混凝土內部掀起一場 “混亂風暴”,極易打破混凝土原本均勻穩定的內部結構,引發骨料與水泥漿的離析現象,使得混凝土表面強度大打折扣,為起砂問題埋下了深深的隱患。

(3)雨天困境:

雨水侵襲下的混凝土 “危機”,雨天,對于混凝土澆筑施工而言,無疑是一場嚴峻的考驗。在雨水傾盆的環境下,想要完全杜絕雨水侵入正在澆筑的混凝土模板之中,難度極大。一旦雨水趁虛而入,便會迅速與混凝土內部的水泥漿發生 “化學反應”,使其黏稠度大幅降低,原本精準調配的水灰比瞬間失衡,被動提高。

更為棘手的是,倘若混凝土表層的水泥尚處于初凝階段,還未具備足夠的強度,此時遭遇雨水的直接沖刷,那無疑是雪上加霜。未硬化的混凝土表面不僅水灰比急劇增大,而且大量寶貴的水泥漿會隨著雨水流失,混凝土表層瞬間變得千瘡百孔,失去了應有的密實性與強度,起砂現象也就不可避免地隨之而來。

(4)養護陷阱:

時間與方式的雙重失誤,混凝土澆筑完成后的養護階段,如同呵護新生嬰兒般關鍵,養護的時機與方式稍有差池,便可能引發諸多問題。若養護時間過早啟動,混凝土內部還含有過量的游離水分,此時外界環境的輕微擾動,都可能導致這些水分過度聚集在混凝土表面,使得水灰比失控增大,混凝土表面強度遭到嚴重削弱,起砂現象應運而生。

反之,養護時間過長,也并非好事。水泥在水化過程中會釋放出大量的水化熱,若不能及時散發出去,混凝土內部就會像置身于 “高溫蒸籠” 之中,水分被快速蒸發,混凝土迅速陷入缺水狀態。這不僅會極大地減緩混凝土的硬化速度,使其強度增長停滯,更會導致混凝土的耐磨性急劇下降,表面變得松散脆弱,稍有摩擦,起砂問題便接踵而至。

再者,養護過程中的不充分因素,如暴曬、大風等惡劣天氣條件,同樣會給混凝土帶來致命打擊。在烈日的暴曬下,混凝土表面水分迅速散失,水化反應無法充分進行;大風呼嘯而過時,會加速混凝土表面的干燥速度,帶走大量水分,使得混凝土表面得不到充足的水化滋養,強度難以達到預期標準,起砂現象愈發嚴重。

(5)冬期挑戰:

低溫環境下的混凝土 “磨難”,在寒風凜冽的冬季,如果混凝土施工缺乏周全的保溫防護措施,那無疑是讓混凝土置身于 “冰天雪地” 的絕境之中。施工過程中,低溫迅速侵襲混凝土,使其內部的水分結冰,冰晶的形成破壞了混凝土原本緊密的結構,導致表面強度急劇降低,如同被嚴寒 “凍僵” 了一般。

而且,混凝土受凍后,體積會發生膨脹,這種膨脹力如同在混凝土內部 “興風作浪”,對其結構造成不可逆的損傷。即便后續解凍,膨脹變形后的混凝土也無法完全恢復原狀,孔隙率大幅增加,表面變得松散如沙,只要稍加擾動,砂粒便會紛紛脫落,起砂問題變得極為棘手,嚴重威脅到混凝土的質量與使用壽命。

03、混凝土起砂補救與預防之道

(1)亡羊補牢 —— 起砂處理

當面對混凝土表面起砂這一棘手問題時,我們擁有一套行之有效的應對策略,其核心在于精準且精細的處理流程,旨在讓受損的混凝土表面重煥生機。首先,要像經驗老到的 “外科醫生” 一樣,對起砂部位進行深度 “清創”,將起砂的位置毫無保留地清理至結構層,這一步是后續修復工作的堅實根基。緊接著,依據具體工程的獨特需求與特性,量體裁衣,選取適配的方法對起砂之處展開修補加固,確保修復效果既治標又治本。詳細操作步驟如下:

1.清理工序:奠定修復基石

對于混凝土表面已然出現起砂跡象的區域,清理工作務必做到一絲不茍。先用軟毛刷、吸塵器等專業工具,將表面那一層如同 “浮塵面紗” 般的松散顆粒以及像 “薄漿糊” 一樣的浮漿輕柔且徹底地清掃干凈,確保不殘留任何可能影響后續修復的雜質。隨后,開啟高壓水槍,以適當的水壓對清理后的區域進行全方位沖洗,如同給混凝土表面來了一場酣暢淋漓的 “沐浴”,將隱藏在細微孔隙內的灰塵污垢一并沖走。完成沖洗后,進入打磨環節,選用合適的打磨設備,由專業操作人員沿著混凝土表面均勻施力,緩慢推進,一點一點地磨去受損的表層,直至露出堅實、堅硬的內部結構,仿佛為后續的修復工作揭開了嶄新的 “創面”,為修補材料的附著提供了理想的基礎。

2.修補工序:注入新生力量

在完成精細打磨后,再次拿起清掃工具,如同呵護珍貴文物一般,小心翼翼地將打磨過程中產生的浮塵碎屑清理干凈,不讓一粒微小的雜質殘留。接著,重復之前的沖洗步驟,用清水將表面沖洗得一塵不染,隨后靜置晾干,等待最佳的修補時機。當表面達到理想的干燥狀態后,便是液體水溶性的混凝土密封固化劑登場的時刻。這種神奇的硬化劑宛如一位擁有 “穿墻術” 的隱形工匠,通過滲透這一獨特 “本領”,悄然潛入混凝土內部的微觀孔隙之中,與混凝土的組成成分發生一系列精妙的化學反應,進而逐漸形成致密且穩固的結晶體。這些結晶體如同在混凝土內部編織起了一張堅韌的 “防護網”,全方位提升混凝土的強度,讓曾經起砂的部位重新變得堅固耐用,恢復往昔的風采。經過滲透之后,再反復多次用研磨機打磨拋光,先粗磨后細磨。

ps:除了以上這種混凝土密封固化劑做固化地坪來處理,還可以鑿毛表面,用混凝土路面薄層快速修補料來修復,當然這個要根據現場實際情況,路面薄層快速修補料可以做3-5毫米超薄修復,施工簡單方便,材料自帶流動性,可以自動找平,這點就很類似自流平水泥。不過這種強度要高很多,施工后最快2小時即可通車過人,粘接好,不脫落,可過大車。

(2)未雨綢繆 —— 預防妙招

預防勝于治療,在混凝土起砂問題上同樣如此。若想從源頭上杜絕這一隱患,需在原材料把控與施工工藝管理兩方面雙管齊下,筑牢堅實防線。

1.控制原材料:構筑品質根基

◆水泥作為混凝土的 “核心骨架”,其選擇至關重要。要依據工程的具體類型、所處環境以及預期承載能力等多方面因素,綜合考量,挑選出適宜強度等級、品種特性的水泥,確保其在后續的水化反應以及長期使用過程中能夠穩定發揮作用。

◆骨料,作為混凝土中的 “填充主力軍”,其級配合理性直接影響混凝土的密實程度與力學性能。通過科學的篩分與配比,打造出粗細搭配得當、孔隙率最小化的骨料組合,讓每一粒骨料都能在混凝土結構中找到最佳 “站位”,協同發揮最大效能。同時,務必保證原材料來源可靠,在入場前經過嚴格篩選,確保干凈無雜質,避免泥土、木屑等異物混入其中,影響混凝土的整體質量。

◆水灰比,堪稱混凝土配合比中的 “黃金法則”,它直接決定了混凝土的工作性能與最終強度。借助專業的實驗設備與精準的計算方法,結合工程實際需求,確定出最為適宜的水灰比值,確保混凝土在攪拌、澆筑以及硬化過程中始終保持良好的狀態,既不過于黏稠影響施工,也不過于稀薄導致強度不足。

2.控制施工工藝:護航施工全程

◆在混凝土施工的每一個環節,都要實施嚴格的精細化管理,制定詳細的操作規范并確保每一位施工人員爛熟于心。從原材料的稱量、攪拌順序的確定,到澆筑過程中的振搗技巧、澆筑速度的把控,再到澆筑完成后的養護方案實施,每一步都不容有絲毫差錯,堅決杜絕違規操作的出現。

◆澆筑后的混凝土養護工作,如同呵護新生嬰兒一般精心。依據混凝土的特性、環境溫度與濕度等條件,制定個性化的養護計劃,采用灑水保濕、覆蓋保溫等多種養護手段相結合的方式,確保混凝土能夠在適宜的溫濕度環境下,按照預定的時間節點正常凝結固化,充分發揮其強度潛力。

◆遇到雨天這一不利施工天氣時,要秉持謹慎態度,若非必要,盡量避免強行施工。若因工期等特殊原因必須施工,則需搭建嚴密的防雨棚,加強施工現場的排水疏導,同時廣泛推廣使用透水模板布,這種特殊材質的模板布如同給混凝土模板穿上了一件 “雨衣”,既能有效阻止雨水侵入模板內部,又能保證混凝土內部多余水分及時排出,維持水灰比的穩定。

◆在寒冷的冬期施工時,保暖防寒是重中之重。從混凝土的原材料預熱,到運輸過程中的保溫措施,再到澆筑現場的防風保暖設施搭建,以及澆筑完成后養護階段的持續供熱保溫,每一個環節都要周全考慮,確保混凝土在低溫環境下不受凍害,正常生長發育,避免因受凍而引發表面起砂等質量問題。

結語:

混凝土起砂問題雖然棘手,但只要咱們摸清原因,對癥下藥,無論是施工人員在一線 “作戰”,還是業主在后方 “把關”,都能做到心中有底,及時發現問題、解決問題,讓混凝土長久保持堅固耐用的 “本色”,為建筑的安全與美觀保駕護航。

本文資源來自互聯網,旨在交流信息分享技術,如有侵權,請及時聯系,我們將在第一時間予以刪除處理。